Lebih Lengkap dan Detail, Inilah Bagian-bagian Organel Sel Hewan dan Tumbuhan Beserta Fungsinya

Sel memiliki bagian-bagian dan organel-organel yang berbeda bentuk,

ukuran, struktur, dan fungsinya. Untuk menjadi komponen organel sel dan

fungsinya, ahli sitologi menggunkan pendekatan biokimiawi yang disebut fraksionasi sel untuk mengisolasi

komponen-kompenen sel yang ukurannya berbeda.

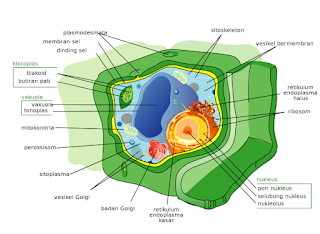

gambar. Struktur Sel Hewan (atas) dan Sel Tumbuhan (bawah)

Komponen-kompenen sel atau organel-organel yang terdapat di dalam

sel eukariotik, yaitu membran sel (membran plasma sel), nukleus (inti sel),

sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, glioksisom, mitokondria,

plastida, vakuola, sentrosom da sentriol, sitoskeleton, serta dinding sel.

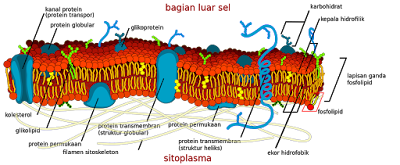

1. Membran sel (membran plasma)

Membran sel adalah

lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 mm, yang membatasi isi sel dengan

lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semipermeabel

karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan

manusia, membran sel terletak di bagian paling luar sel, sedangkan pada

tumbuhan membran sel dikelilingi dinding sel. Membran plasma disusun oleh bahan

lipid (fosfolipid), protein, dan karbohidrat.

Model struktur

membran sel dikemukakan oleh J. Singer dan G. Nicolson pada tahun 1972 yang dinamakan

dengan model mosaik fluida. Molekul

mosaik fluida menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan protein penyusunannya dapat bergerak

seperti zat cair (fluida). Membran plasma terdiri atas dua lapisan (bilayer)

fosfolipid dan pada matriks fluida bilayer fosfolipid tersebut, terbesar banyak

jenis protein (misalnya, pada membran plasma sel darah merah terdapat lebih

dari 50 jenis protein). Satu unit fosfolipid terdiri atas senyawa sebagi

berikut.

· Fosfat dibagian kepala pada tumbuhan membran yang

bersifat hidrofilik dan suka air.

· Asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran

dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air.

Berdasarkan letaknya, protein membran dapat

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

· Protein integral (intrinsik), tertanam di

antara bilayer fosfolipid. Protein integral memiliki sisi luar pada kedua

membran yang bersifat hidrofilik dan bagian dalam yang bersifat hidrofobik.

· Protein periferal (ekstrinsik) terikat secara

longgar pada permukaan membran atau pada protein integral.

Komposisi lipid

antar sisi dalam dan sisi luar membran bersifat asimetris (tidak sama). Pada permukaan membran, terdapat karbohidrat berupa

oligosakarida. Oligosakarida terikat

secara kovalen dengan lipid dan kemudian dinamakan glikolipid, sedangkan oligiosakarida yang terikat dengan protein

disebut glikoprotein. Keragaman

molekul dan lokasi oligosakarida pada permukaan membran sel memiliki fungsi

yaitu sebagai penanda, misalnya golongan darah A, B, AB, dan O memiliki

keragaman oligosakarida pada permukaan sel darah merah (eritrosit).

Fungsi membran

sel adalah sebagai berikut.

·

Mengontrol keluar dan masuknya zat dari atau

ke dalam sel.

·

Sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar.

·

Sebagai reseptor (menerima rangsangan) dari

laur sel.

Gambar. Struktur membran

plasma sel

2. Nukleus (Inti sel)

Nukleus atau

inti sel adalah bagian yang paling penting bagi sel, bediameter 5  m dan

diselubungi membran ganda (membran luar dan dalam) yang dipisahkan oleh ruangan

sekitar 20 – 40 nm.membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Di sekelilingi

inti, terdapat pori-pori berdiameter 100 nm untuk mengatur keluar dan masuknya

makromolekul dari nukleus. Pada bibir pori, membran dalam dan membran laur

tampak menyatu. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma

(plasma inti), anak inti

(nukleolus), dan materi genetik berupa benang-benang kromatin memendek dan menebal, yang disebut kromosom. Nukleolus (anak inti) berbentuk bola, berwarna pekat, dan menempel pada

kromatin. Jumlah nukloelus bervariasi, dapat berjumlah dua atau lebih, dan

berfungsi untuk menyintesis komponen ribosom.

m dan

diselubungi membran ganda (membran luar dan dalam) yang dipisahkan oleh ruangan

sekitar 20 – 40 nm.membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Di sekelilingi

inti, terdapat pori-pori berdiameter 100 nm untuk mengatur keluar dan masuknya

makromolekul dari nukleus. Pada bibir pori, membran dalam dan membran laur

tampak menyatu. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma

(plasma inti), anak inti

(nukleolus), dan materi genetik berupa benang-benang kromatin memendek dan menebal, yang disebut kromosom. Nukleolus (anak inti) berbentuk bola, berwarna pekat, dan menempel pada

kromatin. Jumlah nukloelus bervariasi, dapat berjumlah dua atau lebih, dan

berfungsi untuk menyintesis komponen ribosom.

Fungsi

nukleus, yaitu sebagai berikut.

· Mengontrol sintesis protein (menyusun

protein) dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA.

· Mengendalikan proses metabolisme sel.

· Menyiman informasi genetik berupa DNA.

· Tempat penggandaan (replikasi) DNA.

Gambar. Struktur nukleus

(inti sel)

3. Sitoplasma

Sitoplasma

adalah cairan sel yang terlekan di dalam sel, di luar inti sel, dan organel.

Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung

nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Sitoplasma bisa mengalami suatu perubahan

dari fase sol (konsentrasi air tinggi) ke fase gel (konsentrasi air rendah) atau

sebaliknya.

Fungsi

sitoplasma, yaitu sebagai berikut

·

Tempat organel sel dan sitoskeleton.

·

Memungkinkan terjadinya pergerakan organel

sel oleh aliran sitoplasma.

·

Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel.

·

Untuk menyimpan molekul-molekul organik (misanya,

karbohidrat, lemak, protein, dan enzim)

4. Ribosom

Ribosom merupakan

organel berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20 – 22 nm. Sel-sel

tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi (misalnya sel hati) akan

memiliki jumlah riboosom yang sangat banyak hingga mencapai jutaan ribosom.

Ribosom dapat

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

· Ribosom bebas, tersuspensi di dalam sitosol. Ribosom bebas

menyintesis (menyusun) protein yang akan berfungsi di dalam sitosol, seperti

enzim metabolisme.

· Ribosom terikat, menempel pada ritekulum

endoplasma (RE). Ribosom terikat menyintesis protein yang akan di masukkan ke dalam

membran RE, sekresi protein, serta pembangunan pada organel tertentu seperti

libosom.

Sintesis protein adalah proses pencetakan

protein di dalam sel. Protein merupakan senyawa

yang tersusun dari polimer-polimer yang dihubungkan dengan ikatan

peptida. Sifat protein sebagai pengendali dan zat pembangun makhluk hidup

ditentukan oleh jumlah, jenis, dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis

dan asam amino ditentukan oleh DNA (deoxyribonucleic

acid). Sintesis protein bertujuan untuk pebentuk sifat struktural, fugsional, serta

reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangn sel. Di dalam tubuh, sintesis

protein bermanfaat untuk menghasilkan hormon, enzim, antibodi, sumber energi,

serta pembentukaan dan perbaikan sel-sel

atau jaringan tubuh.

5. Retiklum endoplasma (RE)

Retikulum merupakan

membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum

endoplasma meliputi lebih dari sepuluh total membran di dalam sel. Retikulum

endoplasma tersusun dari jaring-jaring

tubula dan gelembung membran sisterna (latin, cisterna= kotak). Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Retikulum endoplasma halus (tidak bergranula), jika permukaan yang tidak ditempei oleh ribosom. RE

halus berperan dalam proses sintesis lipid (fosfolipid dan sterol), metabolisme

karbohidrat, dan mentralisasi racun. Di dalam sel ovarium, hati, testis, , dan

otot, banyak mengandung RE halus.

b. Retikulum endoplasma kasar

(bergranula) memiliki permukaan yang ditempeli oleh ribosom. RE kasar berperan

membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori

(misalnya, glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas). Protein sekretori yang ke luar dari RE

dibungkus oleh membran vesikula. Vesikula tersebut kemudian berpindah ke bagian

sel lainnya (misalnya, badan golgi) dan disebut vesikula transpor.

6. Badan Golgi (Apartus Golgi)

Badan Golgi

ditemukan pertama kali oleh Cammilio

Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas

tumpukan kantong membran pipih sisterna dan vesikula-vesikula. Badan golgi

berperan sebagai sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan

pengiriman produk sel. Materi dalam vesikula transpor dari RE akan

diterima oleh badan golgi untuk moditifikasi, disimpan, dan akhirnya dikirim ke permukaan sel atau untuk tujuan lain. Badan Golgi pada

tumbuhan disebut diktiosom. Sel hewan mempunyai 10 - 20 badan Golgi, sedangkan

sel tumbuhan mengandung ratusan badan Golgi. Di dalam sel-sel sekretori, misalnya

pada kelenjar pencernaan dan kelenjar air mata, terdapat badan Golgi dengan

jumlah lebih banyak.

Fungsi badan Golgi,

yaitu sebagai berikut.

· Berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula

yang berisi enzim untuk sekresi.

· Membuat makromolekul, misalnya polisakarida

dan asam hialuronat (zat lengket pada sel-sel hewan).

· Membentuk akrosom pada spermatozoa ynag

berisi enzim pemecah selubung sel telur.

· Membentuk membran plasma dari vesikula -vesikula

yang dilepaskan.

· Membentuk dinding sel pada tumbuhan.

Gambar. Badan Golgi

7. Lisosom

Lisosom

merupakan organel sel kecil beriameter 0,1 µm dan berbentuk seperti kantong (vesikel) yang

diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna mokromolekul,

contohnya enzim nuklease menghidrolilis asam nukleat, enzim protease

menghidrolisis protein, dan enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Lisosom di buat di RE kasar, lalu

ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi.

Fungsi lisosom , yaitu sebagai berikut.

· Berperan pada pencernaan intrase.

· Berperan pada proses fogositosis dengan cara

menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh

organisme uniseluler, misalnya amoeba.

Pada manusia, sel makrofag

memfagositosis bakteri atau kuman

peyakitlainnya.

· Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang

rusak.

· Autolisis atau perusahaa sel sendiri dengan cara membebaskan

semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat

metamoorfosis.

Penyakit yang tibul akibat kelainan lisosom,

yaitu sebagai beikut.

· Pompe, yaitu ketiadaan enzim lisosom untuk memecah

polisakarida sehingga tejadi akumulasi (penimbunan) glikogen yang dapat merusak

sel-sel hati.

· Tay-sachs, yaitu enzim pencerna lipid inaktif atau

hilang sehingga terjadi penimbunan lipid yang dapat merusak otak.

8. Peroksisom

Periksisom

merupakan oranel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat,

mengandung butiran kristal, dan diselubungi membaran tunggal. Peroksisom

terbentu dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol,

kemudian setelah mencpai ukuran tertentu akan membelah untuk memperbanyak diri.

Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidase memiliki

fungsi yaitu memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi

dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen

peroksida (H2O2) sebagai produk sampingan. Hidrogen

peroksida yang terbentuk bersifat racun, tetapi akan di ubah oleh enzim katalase yang juga

dihasilkan oleh peroksisom menjadi air dan oksigen. Pada hewan, peroksisom

banyak terdapat di dalam sel hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom banyak

ditemukan di dekat kloroflas dan mitokondria pada sel-sel daun.

Fungsi

peroksisom, yaitu sebagai berikut.

· Menghasilkan enzim oksidase dan katalase.

· Memecah asam lemak menjadi molekul-molekul

yang lebih kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel.

· Di dalam sel hati, peroksisom menetralisasi

racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya.

9. Glioksisom

Glioksisom merupakan

sejenis peroksisom yang dapat ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji

tumbuhan. Glioksisom memiliki fungsi yakni untuk menghasilkan enzim yang dapat

mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada

saat biji sedang berkecambah.

10.

Mitokondria

Mitokondria

merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1 – 10 µm dan diselubungi

oleh dua membran (membran luar dan membran dalam). Membran dalam mitokondria

berlekuk-lekuk, di sebut krista.

Krista memperluas permukaan membran

sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Membran dalam membentuk dua ruangan

internal mitokondria, yaitu ruangan sempit intermembran serta ruangan matriks yang

berisi enzim respirasi sel, ribosom, DNA, dan RNA. Mitokondria dinamakan organel semiotonom karena memiliki DNA

yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam

organel tersebut. Di dalam satu sel, terdapat satu hingga ribuan mitokondria,

bergantung pada tingkat aktivitas sel tersebut. Mitokondria berfungsi dalam

respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP.

Gambar. Struktur

mitokondria

11.

Plastida

Plastida adalah

organel penyimpanan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Antara membran

dalam dan membran luar, dipisahkan oleh ruangan sempit intermembran. Plastida

hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan alga (ganggang). Plastida dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a. Leukoplas merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leukoplas terdapat

pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Berdasarkan jenis materi yang disimpan,

leukoplas dibedakan menjadi amiloplas (menyimpan amilum), elailoplas

(menyimpan minyak), serta proteoplas (menyimpan protein).

b. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil (hijau), contohnya

fikoeritrin (merah), fikosianin (biru), fikosantin (coklat), dan karoten

(kuning). Kromoplas banyak ditemukan pada sel bunga dan buah-buahan yang masak.

c. Kloroplas merupakan plastida yang memiliki bentuk seperti lensa, berukuran 2 µm x

5 µm, dan mengandung pigmen hijau (klorofil). Kloroplas pada sel-sel yang

melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan ganggang hijau. Kloroplas

merupakan organel semiotonom karena kloroplas mempunyai DNA dan ribosom. Di

dalam kloroplas, terdapat kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Tilakoid yang bertumpuk-tumpuk

disebut granum (jamak, grana). Granum tersebut

dihubungkan oleh tubula tipis di antara tilakoid yang disebut lamela. Di luar

tilakoid, terdapat cairan yang disebut

stroma.

Gambar. Struktur kloroplas

12.

Vakuola

Vakuola adalah

organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh

membran tunggal. Vakuola berasal dari membran sel yang mengalami pelipatan ke

arah dalam. Vakuola yang berukuran besar dapat terbentuk karena penggabungan vakuola-vakuola

kecil dari reticulum endoplasma (RE) maupun badan golgi. Vakuola yang terdapat

pada organisme bersel satu (misalnya, amoeba

dan paramaecium) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

· Vakuola makanan dibentuk saat fagositosis

dan berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan hasil pencrnaan kaeseluruh

bagian sel.

· Vakuola kontraktif atau vakuola berdenyuk

berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara

memompa air yang berlebihan ke luar sel.

Pada sel tumbuhan, vakuola dibatasi oleh membran tonoplas. Pada umumnya, sel tumbuhan

memiliki satu vakuola sentral yang besar, menempati hingga 80% dari total

ruangan sel. Vakuola sentral pada sel tumbuhan dapat berfungsi sebagai lisosom.

Seiring dengan bertambahnya umur sel tumbuhan, vakuola akan berukuran semakin

besar.

Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai

berikut.

· Menyimpan gas, senyawa-senyawa organik

(misalnya, alkohol, protein, dan asam organik) dan ion anorganik (misalnya, kalium dan

klorida ).

· Tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga

(antosianin), misalnya warna merah, kuning, dan ungu.

· Menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak

sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa.

13. Sentrosom dan sentriol

Sentrosom merupakan organel

tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom, terdapat satu

pasang sentriol, namun sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol memiliki bentuk yang silinder dan tersusun dari 9 pasang triplet

mikrotubula. Sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindel yang akan mengikat

dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada tahap anafase saat

pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis.

Pembelahan meiosis

berfungsi dalam proses pembentukan sel gamet. Sementara itu, pembelahan miosis

berfungsi untuk pertumbuhan makhluk hidup, mengganti sel-sel yang rusak, sel

mati, atau sel yang sudah tua. Pembelahan mitosis banyak terjadi pada sel-sel

embrional atau jaringan yang masih muda, seperti pada ujung akar dan ujung

batang.

14. Sitoskeleton

Sitoskeleton merupakan

kerangka sel yang kuat dan lentur, berbentuk seperti jalinan serabut yang tersebar di seluruh

sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk

sel serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel.

Sitoskeleton dapat dibongkar di suatu bagian sel, lalu dapat dirakit kembali di

bagian sel lainnya sehingga menyebabkan perubahan bentuk sel. Berdasarkan

ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula,

filamen intermediet (filamen antara), dan mikrofilamen (filamen aktin).

a.

Mikrotubula

Mikrotubula

berbentuk seperti batang lurus yang berongga dengan diameter 25 nm dan panjang 200 nm sampai 25 µm.

Mikrotubula

terbentuk dari protein globular berikut.

· Memberi bentuk sel.

· Sebagai jalur pergerakan organel yang

memiliki molekul motor, misalnya vesikula sekretori dari baadan Golgi bergerak ke

membran plasma.

· Berfungsi terhadap pemisahan kromosom ke arah

kutub yang berlawanan saat pembelahan sel.

b.

Mikrofilamen (filamen aktin)

Mikrofilamen

atau disebut juga filamen aktin berbentuk padat dengan diameter 7 nm yang

terdiri atas rantai ganda dari subunit aktin yang terlilit. Aktin merupakan suatu

protein globular. Fungsi mikrofilamen, yaitu sebagai berikut.

· Dapat bergabung dengan protein lain membentuk

jalinan tiga dimensi yang menyokong bentuk sel.

· Menyebabakan lapisan sitoplasma luar memiliki

kekentalan semipadat (gel).

· Membentuk susunan sejajar berselang seling

dengan filamen miosin yang lebih untuk kontraksi sel-sel otot. Kontraksi otot

terjadi akibat aktin dan miosin yang saling meluncur melewati satu sama lain

sehingga sel menjadi lebih pendek.

· Pada sel tumbuhan, interaksi aktin dan miosin

serta transformasi sol ke gel menyebabakan aliran sitoplasma di dalam sel.

· Mengatur motilitas sel atau pergerkan ameboid

pada pseudopida.

· Membentuk inti mikrovili, yakni penonjolan

halus yang memperluas permukaan sel.

· Membentuk alur pembelahan sel.

c. Filamen intermediet (filamen antara )

Filamen intermediet

adalah serabut potein dengan diameter 8 – 12 nm yang menggulung seperti kabel

dan lebih tebal dari mikrofilamen. Filamen intermediet tersusun dari subunit

protein yang disebut keratin dan

bersifat lebih permanen.

Fungsi filamen intermediet, yaitu sebagai

bberikut.

· Memperkuat bentuk sel.

· Menjaga kestabilan posisi organel sel

tertentu.

· Tempat bertautnya nukleus.

· Membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian

dalam selubung nukleus.

15.

Dinding sel

Dinding sel

memiliki ketebatan 0,1 µm hingga beberapa mikrometer. Dinding sel terdapat dapa

sel tumbuhan, jamur, dan alga (ganggang). Sel tumbuhan muda mula-mula membentuk

dinding sel primer yang lentur dan relatif sangat tipis. Kemudian, di antara

dinding-dinding primer antarsel yang berdekatan membentuk lamela tengah dari pektin atau polisakarida yang bersifat

lengket. Setelah sel tumbuhan dewasa, sel tersebut akan membentuk dinding sel

sekunder dari bahan selulosa yang kaku di antara membran plasma dan dinding

primer. Pada dinding sel, terdapat noktah atau bagian dinding yang tidak

menebal sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antar plasma sel yang

berbentuk juluran dinamakan plasmodesmata.

Fungsi dinding

sel, yaitu sebagai berikut.

·

Melindungi sel.

·

Mempertahankan bentuk sel.

·

Mencegah penyerapan air yang berlebihan.

Post a Comment for "Lebih Lengkap dan Detail, Inilah Bagian-bagian Organel Sel Hewan dan Tumbuhan Beserta Fungsinya"

Post a Comment